陶渊明——欲仕则仕,不以求之为嫌 |

陶侃(259-334):字士行(一作士衡),东晋名将。陶侃出身贫寒,初任县吏,后历任郡守、太守、荆州刺史等职,都督八州诸军事,封长沙郡公。

陶侃从军30余年,多次平定战乱,为稳定东晋政权立下赫赫战功;他精勤于吏职,治下的荆州,史称“路不拾遗”。其曾孙为著名田园诗人陶渊明。唐德宗时将陶侃等历史上64位名将供奉于武成王庙内,被称为“武成王庙六十四将”。宋徽宗时将陶侃列为“宋武庙七十二将”之一。

陶侃的母亲湛氏,是中国古代有名的贤母,与孟母、欧母、岳母一起被誉为“四大贤母”。虽家境贫寒,但陶母靠纺纱织麻维持生计,供陶侃读书,并教之以忠厚贤良、勤俭持家等美德。关于陶母的故事,至今流传着“截发延宾”“封坛退鲊”等家教美谈。

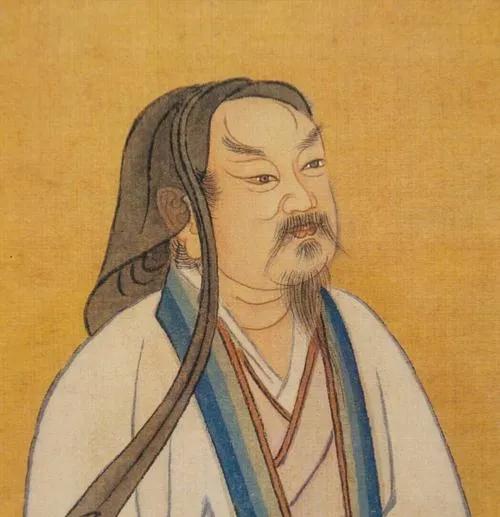

陶渊明(352或365-427),字元亮,又名潜,别号五柳先生,世称靖节先生,东晋著名诗人、辞赋家。

陶渊明自幼修习儒家经典,爱闲静,念善事,抱孤念,爱丘山,不同流俗。据史料记载,他最后一次出仕为彭泽县令,80多天后便弃职而去,从此归隐田园。

陶渊明是中国文学史上第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”其传世诗文不多,后人编为《陶渊明集》。

家训故事

江西九江,号称“三江之口、七省通衢”,古称浔阳、柴桑、江州,是一座有着2200多年历史的江南文化名城。1700多年前,一位伟大的母亲诞生于此,她就是被誉为中华“四大贤母”之一、东晋名臣陶侃的母亲湛氏。

在男尊女卑的封建社会,陶母的事迹不但被后世广为流传,还被后人写进家训,编入族谱,这在中国家训史上实属罕见。

《晋书·列女传》曾经记载了这样两则陶母教子的故事:

截发延宾

鄱阳孝廉范逵路经陶侃家寄宿,当时陶家一贫如洗,没法招待客人。陶母就撤出睡觉用的草垫子,亲自铡碎,拿来喂范逵的马;又暗中把头发剪下来,卖给乡人,置办菜肴,招待客人。范逵知道这件事后叹息说:“不是这样的母亲,生不出这样优秀的儿子!”

封坛退鲊

陶侃年轻时曾做过寻阳县吏,负责监管渔业。有一次,他托人把一坛腌鱼送给母亲。陶母问明情况后,原封不动退回,并附上书信说:“你身为官吏,本应清正廉洁,却拿官家的东西送给我,这样不仅对我没好处,反而增加了我的忧愁。”

1000多年来,“截发延宾”和“封坛退鲊”的故事一直被人们广为流传。陶侃虽出身贫苦,幼年丧父,但在陶母的悉心教诲下,养成了勤奋好学、清正廉洁的品行,最终成为东晋一代名臣。

作为陶侃曾孙,伟大诗人陶渊明是中国田园诗歌的开创者,也是世外桃源的探寻者,更是陶母精神的传承者。陶渊明不为五斗米折腰的故事在中国可谓是家喻户晓。他一生志趣高洁、淡泊名利、安贫乐道,这种精神气质的形成,与陶母优良的家风是分不开的。

陶渊明虽然长期过着隐居生活,以隐逸诗人著称,但他仍十分注重对子女的家庭教育。当年,陶渊明在彭泽当县令时,家里因劳力缺乏,便请了一名劳力,帮助儿子料理砍柴挑水之类的杂务,同时给儿子修书一封,告知他:“汝旦夕之费,自给为难。今遣此力,助汝薪水之劳。此亦人子也,可善遇之。”陶渊明在另一封家书《与子俨等疏》中告诫子孙要和睦相处,“汝等虽不同生,当思四海皆兄弟之义”,要求他们重德修身,以圣贤为榜样,“虽不能尔,至心尚之”。

如今,陶氏家族世代传承的陶氏家训共20条,包括修身之道、交游之道、清正廉洁、忠孝仁义、长幼有序、至诚祭祀、昌明教化、崇尚节俭、谨守伦纪等内容。“贤”和“廉”是陶氏家训最核心的内容。如其中的“不学刁诈之术,不交无益之朋”,继承了陶母结交贤友的主张,“修身不可不诚”“法度不可不守”,则体现了陶母“廉洁奉公、谨守法度”的教导。千百年来,陶氏家训已将陶母精神融入其中,既传承了优秀传统文化,又促进了家族繁衍,成为陶氏后人为人处世的一面镜子。陶母教子的伟大精神,不仅滋养了陶氏子孙,也哺育了一代又一代的中华儿女。

家训名言

◇原文◇ 陶公少时,作鱼梁吏,尝以坩鲊饷母。母封鲊付使,反书责侃曰:“汝为吏,以官物见饷,非唯不益,乃增吾忧也。”

——刘义庆《世说新语·贤媛第十九》

◇解读◇ 陶侃年轻时曾担任管理鱼梁的小官,曾用瓦罐装了一罐子腌鱼送给母亲。母亲封好那罐腌鱼,交还给送来的人,又写了信责备陶侃说:“你当了官,却把公家的东西拿来送给我,这对我不但没有好处,反而会增加我的忧虑啊。”

◇原文◇ 礼义廉耻,谓之四维,制心以礼,制事以义,取财以廉,措行以耻,如是则教化隆而真儒出,四维张而家声大矣。

——《光绪丙午浔阳陶氏俨公支派宗谱·祖训遗规》

◇解读◇ 礼、义、廉、耻,是做人的四个根本原则。用“礼”的原则来约束自己的欲望和意念,用“义”的原则来处理事情,获取钱财不违背“廉”的原则,言行举止不违背“耻”的原则。能做到如此,则社会教化得以盛行,真正的儒者就会出现,四个根本原则得到彰显,而家族也会享有很高的社会声誉。

◇原文◇ 是非曲直,如泾渭攸分,何难鉴别?但僻于情则抑于理,知之而不言,言之而不尽,或畏势避难,袖手坐观,任其恣意横行,莫知所惩,酿成大患,或至倾家,或至辱亲,皆缘公道不彰故也。

——《光绪丙午浔阳陶氏俨公支派宗谱·祖训遗规》

◇解读◇ 是非曲直,就好像泾渭分明,岂不容易辨别?但人们往往被情感偏好所左右,导致不明白是非、不主持公道,或者知道也不说,或者说一半留一半,或者畏惧权势、知难而退,袖手旁观,任凭恶人横行,肆无忌禅,以致许多人因不明事理而酿成大祸,或者倾家荡产,或者辱没亲人。这些都是因为公道没能彰显的缘故啊。

◇原文◇ 国家三尺,焕若日星,甚可畏也。一举一动,皆循乎理,庶免于戾,否则自干宪典矣,于人何尤?

——《光绪丙午浔阳陶氏俨公支派宗谱·祖训遗规》

◇解读◇ 国家法律,如同日月星辰,明白清晰,不可亵渎。一举一动,都应当遵循道理,才能免于犯罪,否则自投罗网,自己触犯法律,又有什么理由埋怨别人呢?

| 打印本页 关闭窗口 |